Certains organismes partagent des caractéristiques sans lien de parenté direct. Des espèces proches peuvent évoluer séparément pendant des millions d’années sans perdre de traits communs essentiels. La diversité du vivant ne suit pas toujours une progression linéaire ou prévisible.

Des mécanismes opposés peuvent aboutir à des résultats similaires ou divergents selon les contextes. La compréhension des différentes formes de transformation biologique repose sur des principes qui échappent parfois à l’intuition. Ces processus modèlent l’histoire et la distribution des espèces sur Terre.

Comprendre l’évolution : un pilier des sciences du vivant

La théorie de l’évolution s’est imposée depuis près de deux siècles comme la référence pour expliquer la diversité des êtres vivants. Dès 1859, Charles Darwin a bouleversé les idées reçues avec la publication de son Origine des espèces, posant les bases d’une biologie moderne qui interroge les liens de parenté et la transformation des formes de vie. Bien avant Darwin, Jean-Baptiste Lamarck avait déjà ouvert la voie en proposant que les espèces changent progressivement au fil du temps.

Les fossiles conservés au Museum National d’Histoire Naturelle racontent à leur manière cette histoire évolutive qui remonte à des milliards d’années. Le concept d’Universal Common Ancestor, surnommé Luca, structure aujourd’hui notre vision du vivant, chaque branche de cet arbre généalogique géant témoignant de la parenté et des bifurcations anciennes. Guillaume Lecointre, systématicien, le rappelle : pour saisir l’évolution du vivant, il faut croiser l’étude des formes anatomiques, des séquences génétiques et de la dynamique des populations.

Des concepts en perpétuel débat

Les chercheurs débattent encore de nombreuses notions fondamentales. Voici quelques concepts incontournables pour comprendre la mécanique de l’évolution :

- La sélection naturelle, au cœur de la théorie de Darwin, décrit comment certains caractères transmis de génération en génération favorisent la survie et la reproduction.

- La génétique des populations explore les mutations, la dérive ou la recombinaison, enrichissant notre compréhension de la diversité génétique.

La théorie de l’évolution évolue elle-même, portée par les découvertes, les débats, l’analyse de l’ADN et l’observation d’espèces nouvelles. Comprendre l’importance de la variation et l’apparition de nouveaux caractères, c’est saisir le moteur même de la vie sur Terre.

Quels sont les principaux types d’évolution observés chez les espèces ?

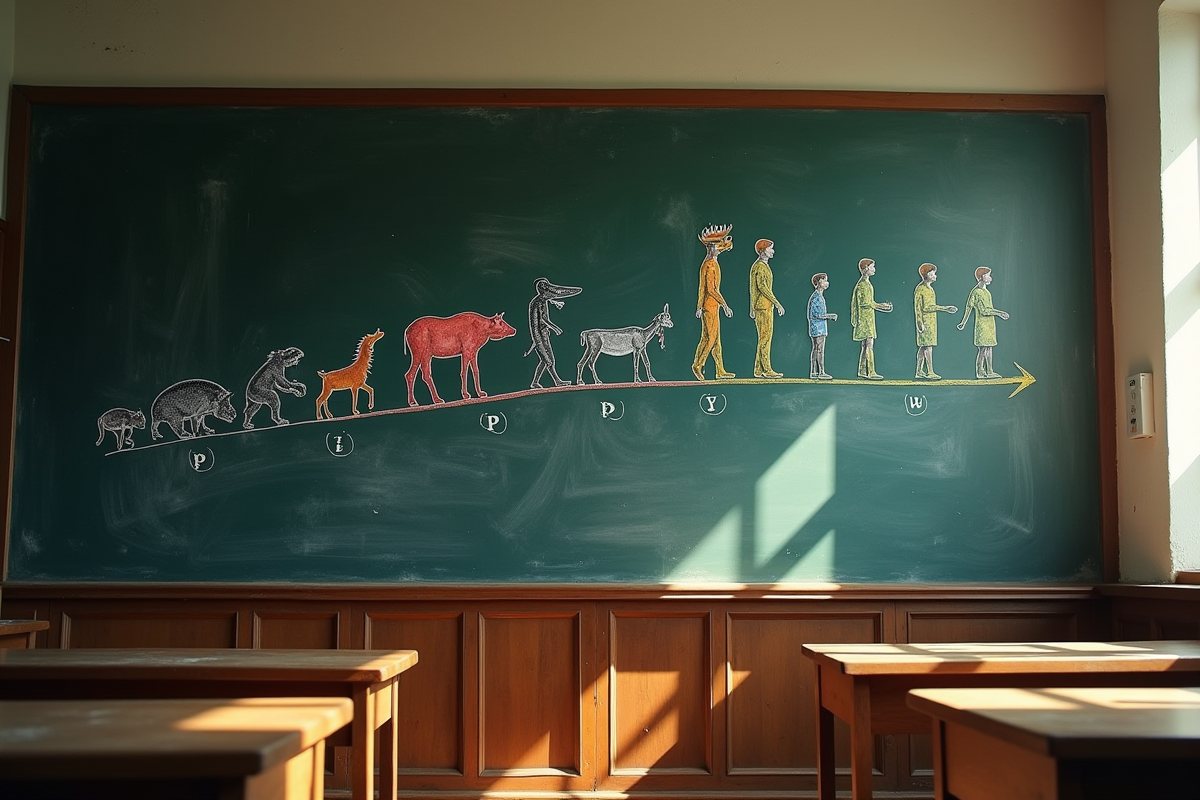

Pour cerner la diversité du vivant, il faut distinguer les grands axes selon lesquels les espèces se transforment. Les changements dans la nature s’organisent autour de trois types majeurs d’évolution, qui mettent en lumière la richesse des mécanismes évolutifs.

Premier cas de figure : l’évolution divergente. À partir d’une population d’origine, des groupes se séparent peu à peu, accumulant des différences qui finissent par donner naissance à des espèces nouvelles. Les célèbres Pinsons des Galápagos, observés par Darwin, illustrent ce processus : chaque groupe s’adapte à un milieu différent, développant des caractères propres.

Autre phénomène, l’évolution convergente : il arrive que des espèces sans parenté proche développent, chacune de leur côté, des caractères similaires. La pression de l’environnement conduit alors à des solutions comparables, même si l’histoire évolutive reste totalement distincte. Il ne s’agit pas là de transmission directe, mais de réponses indépendantes à des contraintes analogues.

Enfin, il existe l’évolution parallèle. Ici, deux espèces proches, séparées par la géographie ou d’autres barrières, suivent des trajectoires similaires, conservant des mécanismes hérités de leur ancêtre commun. Ce phénomène s’observe sur de longues périodes et reflète l’inventivité du vivant face à des défis semblables. En distinguant ces grands types, les scientifiques affinent leur compréhension de l’émergence de nouvelles espèces et de la transmission des caractères au sein du monde vivant.

Zoom sur la sélection naturelle, la dérive génétique et la spéciation

Trois mécanismes principaux reviennent sans cesse dans la littérature scientifique pour expliquer la transformation des espèces. Les voici détaillés :

- Sélection naturelle : tri et transmission des caractères qui apportent un avantage pour survivre et se reproduire.

- Dérive génétique : variations imprévisibles de la fréquence des gènes, particulièrement marquées dans les petites populations.

- Spéciation : formation de nouvelles espèces par séparation et isolement génétique.

La sélection naturelle façonne la diversité du vivant depuis des millions d’années. Darwin l’a théorisée en s’appuyant sur la variation héréditaire : les individus qui possèdent certains caractères survivent mieux, et transmettent ces traits à leur descendance. Progressivement, la composition génétique des populations évolue.

À côté, la dérive génétique agit d’une tout autre manière, sans direction précise. Dans une population peu nombreuse, certains gènes peuvent devenir plus fréquents ou disparaître entièrement, simplement au fil des générations. Les travaux de Theodosius Dobzhansky ont montré comment cette fluctuation aléatoire peut modifier la diversité génétique des espèces, parfois sans rapport avec leur adaptation.

Quant à la spéciation, elle découle souvent d’un isolement : deux groupes d’une même espèce cessent d’échanger des gènes, accumulent des différences, jusqu’à former deux espèces distinctes. Les mutations, la reproduction sexuée et la sélection s’entremêlent dans ce processus. Les recherches d’Ernst Mayr ont mis en lumière les conditions et les modalités de cette divergence, aujourd’hui au cœur de la compréhension des populations et de la dynamique du vivant.

Pourquoi l’étude de l’évolution éclaire notre histoire et notre avenir biologique

Explorer l’évolution, c’est remonter la grande fresque de la vie, où chaque espèce trace son parcours unique à travers les âges. Depuis les premières formes vivantes jusqu’à l’homme, l’histoire s’est écrite à coups d’adaptations, d’extinctions et de renaissances. La bipédie, le développement du cerveau, la maîtrise des outils : autant de réponses évolutives forgées par la pression du milieu et le hasard des mutations.

La biologie contemporaine s’appuie sur ce socle pour décrypter les transformations du vivant. Les avancées en génétique des populations apportent un éclairage précieux sur les migrations des groupes humains, la diversité actuelle, les liens entre nature et culture. Étudier l’évolution des espèces, c’est aussi mieux comprendre les défis d’aujourd’hui : ajuster les régimes alimentaires aux ressources, suivre l’évolution des agents pathogènes, adapter l’agriculture aux bouleversements climatiques.

Cette grille de lecture a des répercussions directes sur la santé publique. Les résistances aux antibiotiques, la réapparition de maladies, les épidémies récentes : autant de phénomènes qui rappellent l’interaction constante entre espèces et environnements. Approfondir les mécanismes évolutifs, c’est nourrir la réflexion sur la préservation de la biodiversité et la gestion durable des milieux naturels. À l’échelle de la société, prendre conscience de cet héritage complexe, c’est ouvrir de nouvelles perspectives pour comprendre notre propre place parmi les êtres vivants.

Chaque espèce, chaque adaptation, chaque variation est un pas de plus dans cette histoire collective : la nôtre s’écrit encore, au rythme discret mais continu de l’évolution.